"Entre los argumentos que se alegan a favor de la despenalización de las drogas está, sin duda, el de la libertad de los ciudadanos. Entonces también habría que aceptar un derecho a suicidarse, a cometer violencias contra uno mismo y, por supuesto, un derecho a ser inmoral, alcohólico, toxicómano, perverso..., derecho que merece protección colectiva, siempre, por supuesto, que no se dañe a terceros."

Lamo de Espinosa, E: "Por una cultura positiva de la droga" (adaptado) El Pais, 28.8.1982.

Mi libertad termina...

Mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Es decir,

si lo entiendo bien, que cuanto más reducida sea la libertad de los

demás, mayor será la mía. Y además, que las libertades son

incompatibles: una termina donde empieza la otra. Y, llevando esta

frase al límite, yo sería la única persona libre si los demás perdieran

ese privilegio.

No se trata de un mero juego verbal. La libertad del liberalismo –y

sobre todo del neoliberalismo– es la que se describe en este mantra que

se ha repetido hasta la saciedad suponiendo que expresa la esencia del

respeto hacia los demás, cuando en realidad postula la más cruda

competitividad.

El supuesto ideológico sobre el cual se fundamenta la libertad del

liberalismo es la prioridad del individuo sobre la sociedad. Margaret

Thatcher lo expresaba claramente: “La sociedad no existe”, tratando así

de reivindicar el carácter real y concreto del individuo frente a la

abstracción ideológica que implicaba a su juicio la concepción

socialista de la vida social.

Las ideologías son inevitables en una sociedad como la humana que no

está regida únicamente por las leyes que proporciona la naturaleza.

Pero lo peligroso consiste en confundir la ideología propia con la

realidad misma, arrojando las demás al reino de las abstracciones y los

deseos utópicos. Resulta significativo que cuando se habla de la

“muerte de las ideologías”, los funerales se celebren para las

ideologías ajenas, mientras que las propias siguen gozando de buena

salud.

Es evidente que abstracciones tales como la Razón de Estado, la Raza o

la Patria han costado el cuello a más de un ser humano de carne y hueso.

Pero no es menos cierto que el individuo aislado de todo aquello que

lo constituye como tal (su situación en la sociedad, sus relaciones con

los demás) es tan abstracto como esas grandes palabras escritas con

mayúsculas.

La libertad, tal como la concibe el liberalismo, es una propiedad del

individuo aislado, una abstracta capacidad de autodeterminación que

sólo reconoce como límite el encuentro con otras libertades igualmente

abstractas. Y la consecuencia inevitable de esta manera de entenderla

consiste en la competitividad: la vida social se concibe como una

competencia entre libertades cuyos límites fluctúan según la capacidad

de cada una de ellas. Es decir, lo que se expresa en el título de este

artículo.

El liberalismo naciente lo expresaba con más claridad: autores como

Spencer o Graham Summer sostenían que el progreso social sólo podría

desarrollarse al precio de no interferir en la lucha entre los miembros

más fuertes y los más débiles de la sociedad, siguiendo el modelo de la

evolución de las especies. Summer resumía así este darwinismo social:

“Quede bien claro que no podemos salir de esta alternativa; libertad,

de-

sigualdad, supervivencia del más apto; no libertad, igualdad,

supervivencia del menos apto. El primer término de la alternativa lleva

a la sociedad hacia adelante y favorece a sus mejores miembros; el

segundo lleva a la sociedad hacia atrás y favorece a sus peores

miembros”. Es decir, la libertad es el trofeo que consiguen quienes

triunfan en la lucha por la existencia y por tanto nunca puede ser

patrimonio universal.

¿Implica la crítica a la concepción liberal de la libertad una defensa

del absolutismo colectivista que anula la libre decisión individual?

Buena parte del discurso liberal así lo pretende, mostrando –con razón–

los resultados nefastos de estados absolutistas que anularon la

capacidad de decisión del ser humano concreto pero callando las no

menos nefastas consecuencias del liberalismo salvaje que inspiró el

desarrollo del capitalismo.

La opción entre individuo y sociedad es una falsa opción. Los hombres

sólo pueden ser libres en la sociedad y la sociedad sólo puede ser libre

asegurando la libertad de sus miembros. Y ello implica comprender que

la libertad no es una de las posesiones de un individuo autosuficiente

sino un modo de relación social, aquel en que se eliminan las

relaciones de dominación. Es decir, será libre la sociedad en la cual

sus integrantes no sean considerados como meros instrumentos sino que

sean reconocidos como “fines en sí mismos”, por usar una terminología

kantiana. Y sólo estas relaciones libres son las que aseguran la

libertad de cada uno de ellos. Desde este punto de vista, la libertad

de los demás no sólo no constituye un límite a la libertad propia, sino

que es la única manera de asegurarla, ya que en una relación de

dominación no es libre ninguno de sus miembros: el esclavo es una

posesión del amo, pero el amo depende del esclavo para asegurar su

vida, parafraseando a Hegel. Solamente desde la superación de la opción

entre individuo y sociedad la libertad puede universalizarse.

¿Utopía? Sin duda. Pero sin entrar en el tema de la eficacia histórica

de las utopías conviene recordar que no menos utópica es la libertad

tal como la concibe el liberalismo, que postula –contra toda evidencia

histórica– la reconciliación de los intereses competitivos por medio de

la acción de una mano invisible que convertiría la libertad egoísta del

individuo en fuente de cohesión social. Liberalismo al que, sin duda,

hay que agradecerle muchas cosas: todos –casi todos– somos liberales en

la medida en que rechazamos cualquier injerencia estatal en nuestra

vida privada, nuestras convicciones personales o en la manifestación

pública de nuestras opiniones. Pero de ahí a sacralizar la competencia

como criterio de organización social hay un largo trecho. Porque, mal

que le pese a Margaret Thatcher, la sociedad sí existe..

Augusto Klappenbach es periodista y escritor.

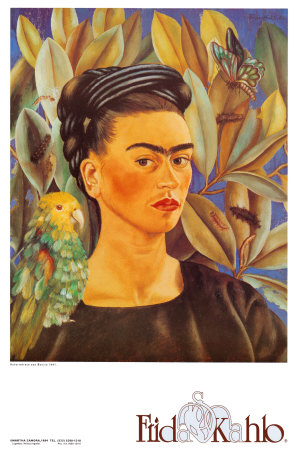

Ilustración de

Mikel Casal

Lee este artículo

AQUÍ sobre el tema de la libertad extraído de

Público.es y luego escribe un comentario dando tu opinión sobre el tema. En la misma debes:

a. Mostrar claramente tu acuerdo o desacuerdo.

b. Dar algunos ejemplos que apoyen tu punto de vista.

c. Matizar algunos aspectos que no te parezcan igual de importantes.

d. Reiterar tu opinión antes de despedirte.

RECURSOS:

a. Presentar el tema: Para comenzar, para empezar, etc.

b. Exponer el tema: Me gustaría decir que, en primer lugar quiero decir, la verdad es que...

c. Expresar acuerdo o desacuerdo: estoy en contra, no es verdad que, no tiene sentido, estoy a favor de, es obvio que, sin duda alguna, etc.

d. Poner ejemplos: como por ejemplo, como se puede ver en, como se dice en, etc.

e. Enumerar argumentos: antes que nada, para empezar, por un lado/por otro, por una parte/por otra, en primer/segundo lugar, etc.

f. Conclusión y reflexión final: en resumen, para concluir, concluyendo, para terminar, etc.

"Una diferencia separa a los conspicuos viajeros del siglo XIX de los turistas de hoy. Aquellos afirmaban su peculiaridad, adensaban su biografía y ganaban consistencia a través de lasperipecias que les sucedían en sus trayectos, pero al turista de hoy no le sucede nada de esto, pues viaja para ver y a salvo de peripecias, incluso al resguardo del contacto con los indígenas y sus enfermedades."